「ガルバリウム鋼板屋根っていつまで持つんだろう?」

「メンテナンスのタイミングがわからなくて不安…」

「塗装だけで大丈夫?それとも葺き替えが必要?」

ガルバリウム鋼板屋根の耐用年数やメンテナンス時期についてこのような疑問を持つ方は多いでしょう。

近年主流となっているガルバリウム鋼板屋根は、適切なケアを行えば長期間にわたって住まいを守ってくれる優れた屋根材です。

しかし、立地条件や環境によって劣化の進行速度は大きく異なるため、一般的な耐用年数だけでは判断できないのが実情です。早すぎる工事は不要な出費となる一方、遅すぎれば建物全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、ガルバリウム鋼板屋根の正確な耐用年数から劣化サイン、寿命を延ばすためのメンテナンス方法まで詳しく解説します。

これらの知識を身につければ、無駄な工事を避け、最適なタイミングで適切な対応ができるようになるはずです。

なお、すべての屋根の耐用年数については、こちらの記事で詳しく解説しています。

この記事のポイント

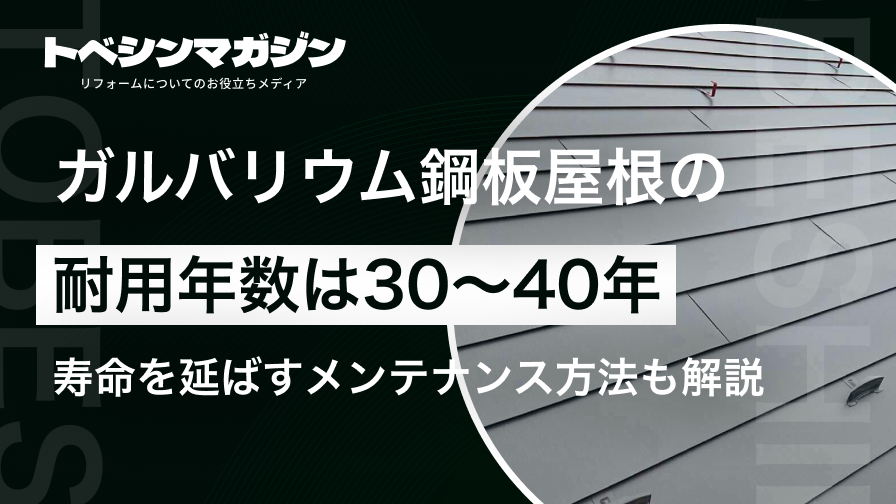

- ガルバリウム鋼板の耐用年数は30~40年

- 環境、立地条件で寿命は大きく変動する

- 築15年と30年が主なメンテナンス時期

トベシンホームは、関東に16店舗を構える地域密着型の外壁・屋根・雨漏りの専門家です。

専属職人による確かな施工や1,000件以上の施工実績からくる技術で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。

まずはお気軽にお問い合わせください。

ガルバリウム鋼板屋根の耐用年数は?

ガルバリウム鋼板屋根の耐用年数は、メンテナンス計画や将来の工事判断において重要な指標です。一般的な数値と実際の寿命には差があるため、正確な情報を把握しておく必要があります。

ここでは基本的な耐用年数と、実際の寿命に影響する要素について解説します。

これらの知識を身につけることで、お住まいのガルバリウム鋼板屋根がどのくらい持つのか、より正確に把握できるようになるでしょう。

耐用年数の目安は30~40年

ガルバリウム鋼板屋根の一般的な耐用年数は30~40年と言われています。この数値は、国土交通省の調査結果や製造メーカーの公表データを基にした標準的な目安です。

従来のトタン屋根と比較すると、ガルバリウム鋼板は3~6倍の耐久性を持つとされており、その優れた耐久性から住宅の屋根材として広く採用されているのが現状です。

ガルバリウム鋼板がこれほどの耐久性を持つ理由は、その構造にあります。アルミニウム55%、亜鉛43.4%、シリコン1.6%という特殊合金でコーティングされた鉄板であり、この組み合わせによって高い防サビ性と耐久性を実現しているのです。

ただし、この30~40年という数値はあくまで理想的な環境での目安であり、実際の寿命は立地条件やメンテナンス状況によって大きく変動する点に注意が必要でしょう。

屋根の耐用年数に不安がある方は、トベシンホームの無料診断をご活用ください。

実際の使用環境での寿命

実際の使用環境では、ガルバリウム鋼板屋根の寿命は理論値よりも短くなることもあれば、逆に長くなることもあります。これは住宅の立地条件や気候、日常的なメンテナンス状況が大きく影響するためです。

例えば、海岸から5km以内の地域では塩害の影響で耐用年数が20年程度に短縮される可能性があります。一方、内陸部で適切なメンテナンスを行っている場合は、40年以上の使用も十分可能です。

製鋼会社のJFE鋼板が実施したテスト結果では、適切な環境下でのガルバリウム鋼板は40年以上の長期耐久性が期待できるとの評価が出ています。

重要なのは、定期的な点検とメンテナンスを行うことです。ガルバリウム鋼板は錆に強いと言われていますが、完全に錆びないわけではありません。特に傷ついた部分や異種金属との接触部分は錆びやすいため、早期発見と対処が寿命を延ばす鍵となるでしょう。

ガルバリウム鋼板屋根の耐用年数を短くする要因

ガルバリウム鋼板屋根の寿命は特定の環境条件で短くなることがあります。主な要因を理解し、適切な対策を講じましょう。

ここでは、ガルバリウム鋼板屋根の耐用年数を短くする主な要因について解説します。

これらの要因を把握することで、環境に応じた適切な対策を講じることができるでしょう。

要因1:落葉樹による電食作用

落葉樹が近くにある環境では、木片や落ち葉がガルバリウム鋼板と接触することで電食作用が発生し、屋根材の腐食を促進することがあります。

電食とは、異なる種類の物質が接触した際に起こる化学反応のことで、木材に含まれる「木酢液」が影響して金属部分が腐食する現象です。特に雨どいが落ち葉で詰まりやすい住宅や、庭木が建物に密接している場合は注意が必要です。

定期的に屋根の上の落ち葉や枝を取り除き、雨どいの清掃をすることで電食を防止できます。また、庭木の剪定を適切に行い、屋根に枝が接触しないようにすることも重要な対策となります。

これらの予防措置を取ることで、落葉樹による電食作用からガルバリウム鋼板屋根を守り、本来の耐用年数を維持することが可能となるでしょう。

要因2:海岸部の塩害

海岸に近い地域では、塩害によってガルバリウム鋼板の耐用年数が大幅に短くなる可能性があります。海水から発生する塩分を含んだ風は、金属製品に対して強い腐食作用を持ちます。

ガルバリウム鋼板は乗用車と同様に金属製品であるため、塩害の影響を受けやすい特性があります。一般的に海岸から5km以内の地域ではメーカー保証の対象外となることが多く、この地域では耐用年数が20年程度に短縮されることもあります。

塩害対策としては、定期的な水洗いや塩害に強い塗装の施工が効果的です。また、より塩害に強いSGL鋼板(ガルバリウム鋼板を改良した製品)を採用することも一つの対策となります。SGL鋼板は海岸から500メートルまでの地域でも保証対象となるケースがあり、塩害地域での選択肢として検討する価値があるでしょう。

要因3:工場地帯の粉塵

工場地帯や交通量の多い道路付近では、粉塵がガルバリウム鋼板屋根の耐用年数を短くする要因となります。空気中を飛散する粉塵には、ガルバリウム鋼板の腐食を促進する物質が含まれていることがあります。

特に産業廃棄物処理施設や化学工場の近くでは、大気中に酸性物質や腐食性物質が多く含まれているため、ガルバリウム鋼板の劣化が加速する傾向にあります。また、自動車の排気ガスに含まれる物質も経年劣化の一因となります。

工場地帯や交通量の多い地域では、定期的な清掃と点検が特に重要です。年に1~2回程度、屋根表面の洗浄を行い、付着した粉塵を除去することで、劣化の進行を遅らせることができるでしょう。

また、保護塗装を適切なタイミングで施すことも効果的な対策の一つです。粉塵が多い環境では、通常よりもメンテナンス周期を短くすることを検討すべきでしょう。

ガルバリウム鋼板屋根の劣化サイン

ガルバリウム鋼板屋根の劣化サインを早期に発見することで、適切なメンテナンスが可能になります。

ここでは、ガルバリウム鋼板屋根の代表的な劣化サインを解説していきます。

これらのサインに気付いたら、早めに専門業者への相談を検討しましょう。

表面の変色と色あせ

ガルバリウム鋼板屋根の劣化で最初に現れるサインが、表面の変色と色あせです。これは紫外線や風雨の影響により、表面の塗装が徐々に劣化していることを示しています。

新築時に鮮やかだった色が徐々に薄くなり、グレーや白っぽく変化していく様子が観察できます。この現象は、屋根材の表面を保護していた塗膜が薄くなり、防水機能が低下し始めている証拠です。

特に色むらやパッチ状の変色が見られる場合は、部分的に劣化が進行している可能性が高いため注意が必要です。塗膜の劣化はガルバリウム鋼板の防食機能を低下させ、錆びの発生につながる恐れがあります。

この段階で適切な塗装メンテナンスを行えば、比較的安価に屋根の寿命を延ばすことができるでしょう。定期的な点検で色あせに気づいたら、専門業者に相談することをお勧めします。

錆の発生

ガルバリウム鋼板は錆びに強い素材ですが、完全にサビないわけではありません。錆の発生は劣化が進行している明確なサインであり、早急な対応が必要となります。

錆は主に「赤錆び」と「白錆び」の2種類があります。赤錆びは主に傷ついた部分や異種金属との接触部分に発生し、鉄部分が露出して酸化した状態です。一方、白錆びは湿気の多い環境や海岸部でよく見られ、アルミニウムや亜鉛の酸化によって発生します。

特に注意が必要なのは「もらいサビ」と呼ばれる現象です。これは他の錆びた金属からの接触によって発生する錆びで、屋根上のアンテナや設備機器から広がることがあります。

錆びを発見したら、その範囲と程度を確認し、専門業者による適切な処置を検討しましょう。早期対応によって部分的な修理で済むケースも多く、全面的な葺き替えを避けることができます。

屋根材の浮きと変形

ガルバリウム鋼板屋根の劣化が進行すると、屋根材の浮きや変形が発生することがあります。これは固定部分の劣化や下地の状態変化によって引き起こされる現象です。

浮きは主に固定用の釘やビスの緩み、あるいは腐食によって発生します。強風時には屋根材が飛散するリスクが高まるため、早急な対応が求められます。また、変形は熱による膨張収縮の繰り返しや、建物自体の経年変化によって生じることがあります。

屋根材の浮きや変形は、雨水の侵入経路となり雨漏りを引き起こす危険性があります。特に屋根の継ぎ目部分や棟部分に発生した場合、雨漏りのリスクが高まります。

これらの症状が見られる場合は、部分的な補修で対応できることもありますが、広範囲に及ぶ場合は葺き替えやカバー工法による大規模なリフォームを検討する必要があるでしょう。早期発見と適切な対応が、住まいを守るために重要です。

上記の症状がどれか1つでも確認できた際には、早急な補修工事が必要な可能性があります。

ガルバリウム鋼板屋根のメンテナンス時期の目安

ガルバリウム鋼板屋根を長持ちさせるためには、適切なタイミングでメンテナンスを行うことが重要です。ここでは、一般的なメンテナンス時期の目安について解説します。

計画的なメンテナンスにより、屋根の寿命を最大限に延ばすことができるでしょう。

目安1:築15年目

ガルバリウム鋼板屋根の最初の本格的なメンテナンスは、築15年目頃が適切なタイミングとされています。この時期には屋根本体よりも先に釘や棟板金の劣化が進むことが多いため、これらの点検と必要に応じた交換が重要です。

屋根の棟を固定している釘は、気候による自然外傷によって次第に緩んできます。この釘の緩みが雨漏りの原因となるケースも少なくありません。棟板金の交換工事は比較的小規模で済むため、早めの対応がコスト面でも有利です。

また、この時期には屋根表面の塗装の劣化も進み始めるため、塗膜の状態を確認し、必要に応じて塗装メンテナンスを検討するタイミングでもあります。塗装を行うことで防水性能を回復させ、屋根材の寿命を延ばすことができるでしょう。

特に塗装の色あせや軽度の錆の発生が見られる場合は、早めの塗装が効果的です。

目安2:築30年目

築30年を迎えるガルバリウム鋼板屋根は、大規模なメンテナンスや葺き替えを検討すべき時期となります。この頃になると屋根材自体の経年劣化が進行し、防水性能が低下している可能性が高いためです。

特に重要なのが下地のルーフィング(防水シート)の状態確認です。ルーフィングの耐用年数は20〜30年程度と言われており、この時期には劣化が進んでいることが予想されます。

ガルバリウム鋼板自体の寿命よりも、実はこのルーフィングの劣化が屋根全体の寿命を左右する重要な要素なのです。

屋根に明確な雨漏りの兆候や広範囲にわたる錆の発生が見られる場合は、部分的な修理では対応できないことが多く、カバー工法や全面的な葺き替え工事を検討する必要があります。早めの対応によって建物全体への被害を最小限に抑えることができるでしょう。

目安3:劣化の進行状態

築年数だけでなく、屋根の実際の劣化状態に応じたメンテナンスのタイミングを見極めることも重要です。特に以下の状態が見られる場合は、築年数に関わらず早めの対応が必要です。

表面の色あせや変色が顕著に現れている場合は、10〜15年ごとの塗装メンテナンスを検討しましょう。塗膜の劣化は防水性能の低下につながるため、見た目以上に重要な問題です。

錆が点在して発生している段階では、部分的な補修と塗装でまだ対応可能です。しかし錆の範囲が広がり始めたら、より本格的な工事が必要となります。特に「もらいサビ」など錆が広がる可能性がある場合は注意が必要です。

屋根材の浮きや変形、雨漏りの兆候が見られる場合は、緊急性の高いメンテナンスが必要です。こうした状態は建物内部への被害拡大につながるため、早急な対応が求められるでしょう。

ガルバリウム鋼板屋根の寿命を延ばすメンテナンス方法

ガルバリウム鋼板屋根の寿命を最大限に延ばすには、適切なメンテナンス方法を選択することが重要です。劣化の程度や建物の状態に応じた最適な方法を知っておきましょう。

それぞれの方法のメリットとデメリットを理解し、適切な工法を選択することが大切です。

屋根塗装

屋根塗装は、ガルバリウム鋼板屋根の寿命を延ばす最も一般的で費用対効果の高いメンテナンス方法です。特に色あせや軽度の錆が発生している初期段階の劣化に有効です。

塗装のタイミングは屋根の状態によって異なりますが、一般的には施工後10〜15年を目安に検討するとよいでしょう。塗装によって防水性能を回復させるだけでなく、紫外線や雨水からガルバリウム鋼板を保護する効果もあります。

費用面では30坪程度の住宅で30〜50万円程度が相場となり、他の工法と比較して経済的です。また工期も短く、通常3〜5日程度で完了します。

塗料の選択も重要なポイントです。シリコン塗料は費用が抑えられる一方で、より高価なフッ素塗料は耐久性に優れています。環境条件や予算に応じて、適切な塗料を選ぶことがメンテナンス効果を高める鍵となるでしょう。

屋根葺き替え工事

屋根葺き替え工事は、既存のガルバリウム鋼板を全て撤去し、下地から新しく施工し直す工法です。劣化が広範囲に及んでいる場合や、雨漏りが発生している場合に選択される根本的な解決方法となります。

この工法の最大の利点は、野地板やルーフィングなど下地からすべて点検・交換できる点です。目に見えない部分の劣化も発見でき、屋根全体を新品同様の状態にリセットすることができます。

特に築30年以上経過した建物では、下地の状態も懸念されるため、葺き替えが望ましいケースが多いでしょう。一般的な30坪程度の住宅での費用相場は100〜160万円程度、工期は2〜3週間が目安です。

投資額は大きくなりますが、新たに30〜40年の耐用年数を期待できるため、長期的な視点では経済的な選択となることもあります。特にこれからも長く住み続ける予定の住宅には、安心感を得られる工法と言えるでしょう。

屋根カバー工法

屋根カバー工法(重ね葺き工法)は、既存のガルバリウム鋼板屋根を撤去せずに、その上から新しい屋根材を重ねる工法です。撤去工事が不要なため、費用と工期を抑えられるというメリットがあります。

この工法が適しているのは、雨漏りがなく、軽度の劣化に留まっている屋根です。特にスレート屋根からガルバリウム鋼板への変更を検討している場合に有効な選択肢となります。アスベスト含有の古いスレート屋根では、撤去費用が高額になるため、カバー工法によるコスト削減効果が大きいのです。

30坪程度の住宅での費用相場は80〜120万円程度で、工期も1〜2週間と比較的短期間で完了します。葺き替え工事よりも経済的で、塗装よりも長期的な効果が期待できる中間的な工法と言えるでしょう。

ただし、既に2回以上のカバー工法が施されている場合や、下地に著しい劣化がある場合は適用できないため、事前の現地調査が重要です。

ガルバリウム鋼板屋根のリフォーム・工事はトベシンホームにご相談ください

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 会社名 | FCR株式会社(トベシンホーム) |

| 本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2868-8 Googleマップ |

| 電話番号 | 0120-685-126 |

| 営業時間 | 8:00〜20:00 年中無休 |

トベシンホームは、千葉県・埼玉県・茨城県を中心に豊富な施工実績を持つ、ガルバリウム鋼板工事のスペシャリストです。耐用年数や劣化状況に応じた最適な工事方法をご提案し、お客様の大切な住まいを長く守るお手伝いをしています。

当社の強みは、地域の気候特性を熟知した職人による高品質な施工にあります。特にガルバリウム鋼板屋根では、素材の特性を活かした施工技術で、耐久性の高い屋根を実現します。

塗装から葺き替え、カバー工法まで、建物の状態に合わせた最適な工法をご提案いたします。

事前調査から施工、アフターフォローまでを自社スタッフが一貫して担当することで、確かな品質と適正価格を実現。また、補助金申請のサポートから火災保険の活用まで、費用面でのご相談も承っております。

ガルバリウム鋼板屋根の耐用年数やメンテナンスについてお悩みの際は、まずは無料調査をご利用ください。

まとめ

ガルバリウム鋼板屋根の標準的な耐用年数は30~40年ですが、環境条件やメンテナンスによって変動します。落葉樹による電食作用、海岸部の塩害、工場地帯の粉塵などが寿命を縮める要因となるため、定期的な点検が重要です。

劣化のサインは表面の変色から始まり、錆の発生、屋根材の浮きへと進行します。早期発見が小規模修繕につながります。

メンテナンス時期は築15年目に釘や棟板金の点検、築30年目に大規模工事の検討が目安です。寿命を延ばす方法としては屋根塗装が費用対効果に優れ、状況によって葺き替えやカバー工法も選択肢となります。

適切なメンテナンスで、ガルバリウム鋼板屋根は本来の耐用年数を発揮し、住まいを長く守ることができます。

屋根工事45年のプロフェッショナル。日本瓦から最新屋根材まで3万件以上の施工実績を持ち、独自開発した「増山式耐風工法」は台風対策として業界で高評価。文化財修復にも携わりながら、職人育成学校での若手指導や各メーカーの製品開発顧問として、伝統技術の継承と革新に貢献。